Madame Aupick

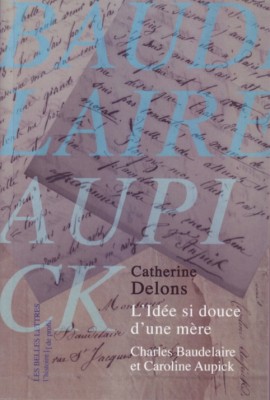

. Catherine Delons : L’idée si douce d’une mère : Charles Baudelaire et Caroline Aupick,

Paris, Les Belles Lettres (L’histoire de profil), 2011. 264 p.

. Yves Bonnefoy : Sous le signe de Baudelaire, Gallimard (Bibliothèque des idées), 2011. 410p.

Deux ouvrages, parus à l’automne 2011, présentent la mère de Baudelaire. Dans Sous le signe de Baudelaire, Yves Bonnefoy a réuni deux études où il l’évoque « pour essayer de comprendre ce que [l’]expérience a apporté à la poésie d’approfondissement disons dialectique – oubli et lucidité, art et vérité se rencontrant désormais dans une unique recherche. »[1]. Catherine Delons consacre une biographie à Caroline Aupick (1793-1871).

Mère abusive ? Narcissique ? Relation mortifère entre mère et fils ? Rapports tendres, ravageurs, incompréhensions et crispations mutuelles : si Yves Bonnefoy mène l’anamnèse par levées successives, l’étude de Catherine Delons n’est pas une analyse psychologique. L’auteur nous livre en historienne les rapports fluctuants entre Mme François Baudelaire, puis Mme Aupick, deux fois veuve, et son fils poète.

Catherine Delons, élève de Claude Pichois, a une connaissance fine et assidue de Baudelaire, l’homme, sa vie, son œuvre, et de son entourage, ses réseaux. Partant des traces et des preuves, sa pensée procède par ondes concentriques dans l’approche d’une relation intime. Elle brise l’ordre chronologique pour explorer des thèmes, y revenir sous une autre lumière. Ses divers chapitres témoignent d’un génie du titre (chacun tiré d’une expression de la correspondance). Ses tours contextualisent et circonstancient au passage les événements, le milieu et la mentalité du temps. Nous retrouvons ici la rigueur de la recherche dans les sources premières, de l’enquête sur les lieux et dans les textes, liée la qualité d’écriture, qui ont fait déjà l’intérêt du premier ouvrage de l’auteur.

Mère et fils furent assujettis aux codes et valeurs de la bourgeoisie sous la monarchie de Juillet et du Second Empire. Ce point d’histoire sociale concernant le poète placé sous conseil judiciaire, Catherine Delons l’a traité dans sa précédente étude sur Maître Ancelle, notaire de la famille[2]. La vie et l’œuvre de Baudelaire ne sont ici évoquées que par rapport au lien maternel.

La place centrale donnée à la mère est celle même, essentielle, qu’elle occupa dans la vie de Charles Baudelaire. Cette présence hante le fils dépendant qu’il ne cesse d’être, par lequel elle est sans cesse harcelée, tourmentée. A l’amour spirituel, aux demandes existentielles, à l’idéal du poète répondent les préoccupations matérielles et le souci d’une réussite sociale de Caroline. Or, ni lui, ni elle, ne peuvent interrompre cet échange vital et dévitalisant. Ils auront peu vécu sous le même toit et la relation trop près, trop loin, trouée d’absences, s’exaspère. Le lien épistolaire ne les aide pas à trouver la bonne distance, à créer entre eux ce jeu, cet art d’aimer en poète, cette correspondance du cœur, cette élévation du regard et du sens, cette complicité affective et intellective auxquels rêve Baudelaire.

L’enquête retrace l’ascendance du poète, la naissance de Caroline Dufaÿs à Londres et l’enfance de l’orpheline, l’ascension de la femme mariée redoutant le déclassement du fils.

La correspondance entre Caroline et ses deux maris, les époux Emon et surtout ses lettres adressées à son fils ont disparu. L’historienne en réfère aux pièces d’archives, aux journaux du poète, à des lettres adressées à des tiers (celles à Narcisse Ancelle, notaire, quelques-unes à Alphonse Baudelaire (le demi-frère) et à sa femme et convoque le témoignage d’amis de Charles. Dans l’ombre de cette relation, Jeanne Duval, la maîtresse détestée, exacerbe les reproches maternels. Bien que la vie le malmène, que Caroline le houspille, un rêve de douceur berce le poète. Baudelaire en appelle à une mère aimante quels qu’aient été ses travers, ses ratages. Une mère dont la sollicitude effacerait leurs arriérés ou le passif, ne ressasserait plus les griefs, ni ne répèterait le cercle infernal de la dette-reproche, du manque et de la demande.

L’opposition de leurs valeurs, crée chez Baudelaire la tension entre la mère rêvée et la mère réelle : « Amour éperdu, solitude, difficultés matérielles, souffrances, tutelle infantilisante, nombre de facteurs attachent et assujettissent Baudelaire à sa mère ». Malgré la liaison tumultueuse qu’eut pour Jeanne Duval le poète « on peut estimer que Mme Aupick fut le plus grand amour de son fils »[3]. Aimante, hostile, proche, lointaine, adorée, détestée derrière les évocations baudelairiennes de la femme se profile la mère.

Sous le signe à la mère

Une rupture marque la vie de Baudelaire : son enfance est brisée par la mort de son père (âgé de 66 ans). Charles a six ans ; il caresse le rêve de resserrer le lien fusionnel avec la mère vénérée dans une alliance de tendresse. Son mythe personnel s’ante à cette antériorité où la mère veuve et le fils orphelin ont fait couple. Le garçon a dû investir fortement ce moment de vie commune et cette place qu’Aupick va bientôt lui usurper.

Yves Bonnefoy revient sur ces jours tristes, heureux, de la petite maison de Neuilly[4].

A travers la mère désirable c’est une image de la féminité séductrice qui exerce fascination et emprise sur le jeune Charles : la mémoire s’est fixée sur cette image « érotisante », éveil de sa sensualité. La Mère, qui joue pour l’enfant la fonction de pare-excitation, de protection, procure ici, dans la situation fragilisée, l’intensité d’une excitation envahissante et des signaux que l’enfant trop jeune ne peut canaliser. Délices fantasmés, délictueux tourments : le fils a-t-il nourri un désir « coupable » ? Le désir de fusion, un érotisme précoce se subliment à vouloir partager le même ciel, vers un rapprochement spirituel. Il rêve d’être, frère et sœur, une seule âme. – Mais Charles est éconduit ; il est trahi par le comportement de sa mère qui est belle, parfumée, séduisante pour un autre. Ce qu’il a pris toute une saison pour le dialogue de deux âmes communiant lors des repas silencieux cachait une autre réalité (une autre scène se jouera dans son esprit). La jeune veuve qu’est sa mère, amoureuse d’Aupick qu’elle va vite épouser, lui révèle la duplicité des actes, la face cachée des êtres. Faute d’être celui qui protège, le garçon est rendu à la dépendance de son âge. L’affectivité excède l’enfant ébranlé, déchiré entre le désamour et l’amour débordant. Se sent-il jaloux, délaissé, coupable ? Se sent-il accusé ? Le moi personnel en construction se dissout, envahi par un moi social : submersion, déplacement, transfert de culpabilité. Son regard d’adorant se fait accusateur. Cet œil pénétrant, qui voit, qui caractérise Baudelaire peut être insupportable pour autrui, pour Caroline. Faut-il s’en écarter ?

Les griefs cachent d’autres griefs. L’espoir œdipien lui a fait tout oublier : son père et d’aller prier sur sa tombe, Mariette, la servante au grand cœur, et quelque faute enfouie. L’adulte éprouvera du ressentiment envers sa mère : il l’associe à cet oubli (nous). Au fils éloigné revient la mémoire du père, du premier foyer meublé de livres et d’objets d’art : ces pertes irréparables et le désarroi font du jeune Baudelaire le gardien inconsolé du souvenir. Les couchers de soleil de la maison de Neuilly éclairent le souvenir-écran.

Caroline se remarie avec le vaillant commandant Jacques Aupick, promis auprès d’elle à une brillante carrière de général, d’ambassadeur et de sénateur. L’intimité est emportée dans la vie mondaine, dans un milieu doré que Charles exècre. Le fils aimé, l’élève prometteur est affectueux jusqu’à 16 et 17 ans. Le pensionnaire reste crispé sur l’image idéale d’une mère qui lui fait défaut[5]. Puis il mesure les incompatibilités : Mme Aupick reflète cette « médiocrité » contre laquelle elle ne cesse de protester. Elle se plie aux injonctions de la société bourgeoise, elle réfrène la grandeur et l’idéal de son fils, en rêvant pour lui d’une carrière, d’une réussite qui ne sont pour le futur auteur de l’Albatros et du Cygne que la mutilation du quotidien.

Le couple Aupick formulait pour l’adolescent « des rêves dorés d’un brillant avenir ». Or Charles néglige ses études de droit, fréquente un milieu honni des siens, contracte, dès sa sortie du lycée, une affection vénérienne et d’importantes dettes ; il mène (durement) sa vie de bohème. Le désir d’être auteur du jeune exalté et révolté qui combat son mal de vivre avec des paradis artificiels ruine les espoirs des siens.

Ce changement brutal alarme le général : un long voyage en mer (pour les deux Indes) arrachera le jeune homme à ses « détestables relations » et le fera « rentrer dans le vrai et nous revenir poète peut-être, mais poète ayant puisé ses inspirations à de meilleures sources que les égouts de Paris. »[6]. Aux îles Mascareignes, Baudelaire désire rentrer.

Refusant toute contrainte, Baudelaire se revendique homme libre, artiste. Contre la « muse vénale », son seul impératif est « le libre accomplissement de son œuvre littéraire ». Ecrire est une façon de vivre en poète et rien n’existe en dehors. Tel accomplissement intérieur ne peut le plier à une activité qui lui aurait assuré indépendance économique ou reconnaissance sociale.

A peine majeur, en avril 1842, en possession de l’héritage paternel, Charles n’en fait qu’à sa guise. Sa rencontre avec Jeanne Duval marque le début d’une relation tempétueuse, passion charnelle et forte dépendance envers cette muse qui l’inspire et le vampirise pendant de longues années de cohabitation avec des séparations et réconciliations – « fille cupide », elle est haïe par Caroline[7]. Avec elle, le poète est pris dans une ronde effrénée de dépenses, dettes, emprunts, hypothèque et vente de ses terrains. Pour sauver les biens de son fils Mme Aupick tente une tutelle privée arrangée par Ancelle, avec versement d’une pension mensuelle. Mais l’endettement devient tel qu’elle renonce à cette charge. Les discussions s’enveniment, la menace d’un conseil judiciaire se précise – en vain. En deux ans, Charles dilapide la moitié de sa fortune. Au désespoir des siens, il mène une « vie inférieure » et s’y complait.

Enfin le 21 septembre 1844, le prodigue est mis sous tutelle, à 23 ans. Le général Aupick ne veut plus voir ni entendre parler de son beau-fils ; toutefois, si un revirement se produit, il l’aidera à trouver une situation (écrit Mme Aupick au notaire) « mais dans ce misérable état d’auteur il ne peut rien pour lui. »

Le fossé avec le milieu d’origine s’aggrave. Rejeté par Aupick et son cercle, Charles se sent incompris dans ses choix, ses positions, son amour pour Jeanne. Dans sa vie quotidienne « tissée d’humiliations et de rebuffades »[8] Baudelaire s’était habitué aux reproches maternels qui témoignaient d’une sollicitude – la mère représentant l’autorité et le refuge face à l’hostilité du monde. Or il éprouve un sentiment de trahison envers celle qui pactise avec « les autres », le clan de l’argent. La procédure de tutelle légale a été initiée par sa mère se plaçant sous l’autorité de la loi. Cette intrusion du tiers dans leur vie est insupportable au jeune homme. Ce droit de regard extérieur sur lui attente à sa liberté ; il réveille sa culpabilité. Instituant un contrôle social, Mme Aupick s’est comportée comme une étrangère : la désillusion, la distance se traduit dans le vouvoiement entre eux.

Pour Mme Aupick et Ancelle, un conseil judiciaire est l’unique moyen d’éviter la ruine de Charles[9]. Le remède devient le poison et le fléau de leur vie : « M. Ancelle m’a donné hier les derniers sacrements »[10]. En passer par Ancelle (qui lui témoigne d’une amitié un peu envahissante) c’est ouvrir «une plaie douloureuse » ; Charles rêve d’y échapper tout en reconnaissant parfois l’utilité. Pour Caroline, cette disposition légale ne la libère pas : c’est à elle que son fils s’adresse pour exposer ses difficultés, lui demander des avances auxquelles Ancelle ne consent qu’avec l’aval maternel. Traiter avec sa mère reste « un acte de liberté ». Caroline garde toute son autorité sur son fils adulte (« Aucune décision ne se prend sans elle. C’est elle que Charles implore, c’est vers elle qu’il se retourne, elle qui lui adresse d’éternels reproches »). Il désire qu’elle devienne son « vrai conseil judiciaire. Peut-on être obligé d’associer une idée aussi horrible à l’idée si douce d’une mère ? »[11]. Baudelaire qui reste tendre, rêve d’une « entente complète » entre sa mère et lui. Il a besoin de sa présence, de sa conversation. Or leurs rapports témoignent du désarroi, d’une série de conflits, brouilles, réconciliations. Il y a aussi la colère de la mère contre Jeanne ; les disputes et réconciliations entre Charles et Jeanne.

« Le conseil judiciaire remplit son principal but qui était de sauvegarder un capital destiné à produire des intérêts suffisants pour subvenir aux besoins d’un homme qui ne prendrait peut-être jamais un état »[12]. Pour Narcisse Ancelle, Charles « sans état » ne tiendra « jamais une occupation utile ». Homme de lettres, il publie peu (surtout entre 1844 et 1854), ne vend rien, refuse en outre de plaire au lecteur. La valeur littéraire de ses écrits n’est pas prise en compte[13].

Adulte, Baudelaire a peu vécu auprès d’elle, qui suit son mari à Constantinople, à Madrid.

Malgré les mensualités reçues, le prodigue, toujours à court d’argent accumule les dettes. Les créanciers continuent de poursuivre leur débiteur qui va de fuites en déménagements ; leurs lettres atteignent Mme Aupick jusqu’à Constantinople. Aucune somme versée ne suffit jamais à combler le gouffre financier. Charles manque du nécessaire et vit de privations, il se débrouille et ruse avec la misère. Mme Aupick s’émeut des malheurs de son fils ; elle lui reproche ses désordres mais vient à son secours, même de l’étranger et pendant les périodes de brouilles, à travers Ancelle qu’elle charge du rôle d’informateur.

Baudelaire lui annonce des projets, des parutions, qu’il va pouvoir vivre enfin de sa plume mais les années passent en vain. L’auteur, si lucide sur son art poétique, sur l’esthétique, sur l’expression de son for intérieur, se livre avec sa mère à des calculs vains et chimériques, des promesses non tenues.

C’est le cercle infernal qui empêche la tranquillité propice à un travail de longue haleine et à l’élaboration d’une œuvre. En contrepartie, Mme Aupick ne reçoit que fort peu de « preuves ». Pour la bourgeoisie conquérante, la réussite matérielle marque la valeur morale d’une personne et mérite considération et reconnaissance sociales. Charles et sa mère n’accordent pas le même sens aux mots (honneur, élévation, bien, richesse – qui ont teneur spirituelle pour le poète or telle hauteur d’esprit contraste avec sa vie précaire et misérable[14]. « Peut-être l’avenir appartient-il aux hommes déclassés ? » : cette posture voulue par le dandy (en 1852), expression et condition d’une liberté intérieure, par l’asocial décrétant la souveraineté des esprits, va devenir source de souffrance.

Malgré ses durs reproches, malgré ces incompréhensions, toute sa vie, sa mère lui manque, il s’ennuie sans elle. Elle est sa distraction : « au moins toi tu es un livre perpétuel ». Ainsi, après la mort du Gal Aupick, cette déclaration : « Croyez que je vous appartiens absolument et que je n’appartiens qu’à vous. » (3 juin 1857). Baudelaire peut envisager alors de venir à Honfleur où Mme Vve Aupick s’est installée, d’échapper là à l’incertitude du lendemain. Il a trop souffert, trop fui, sa santé est ébranlée. Il pourrait y trouver le calme pour écrire, fuir la solitude et la vie parisienne, économiser, rembourser ses dettes. Honfleur contient ce rêve. Mme Aupick incarne cette sécurité affective, cette quiétude et cette espérance. Pendant des années, Charles clame son désir de vivre là auprès d’elle.

Sa mère qui s’inquiète, qui vieillit, ne s’habitue pas « à cette vie si bizarre, et en dehors de toutes les idées reçues. ». Au souci de le savoir démuni, s’ajoute l’humiliation de subir, pour elle, la réprobation de l’entourage et l’impact du rejet par lequel « sa bonne société d’origine » sanctionne la vie dissolue et oisive « du beau-fils autrefois chéri ».[15]

Déchirée entre ses fonctions d’épouse et de mère, Caroline continue de loin en loin ou en cachette à voir ce « fils indigne, prodigue, terrible, aimant ». A Honfleur, elle redoute de déplaire à ses amis et voisins Emon hostiles à Charles. Crispée sur les questions d’honneur, elle est hantée par la venue de créanciers et la saisie de ses biens, la peur du scandale, de la honte sur laquelle joue l’intimidation de ses amis (en 1858). Respecter le nom que lui a légué le Gral Aupick, préserver leur ascension sociale constitue son bien le plus précieux. C’est une protection qui lui procure statut social, marques de sympathie et considération. Charles « s’est mis hors de la société, de manière à ne plus y vivre »[16] : il est devenu un déclassé. Le fils indigne, objectivé, vit l’expérience de l’infamie, du ban : il souffre de cette mise à l’écart sociale, de la condamnation dont il se sent l’objet, de l’humiliation du conseil judiciaire ; cependant ces épreuves et la dépersonnalisation sociale n’atteignent pas son moi idéal. Il intériorise sa blessure et somatise.

Malgré cela, Caroline entretient le désir héroïque de faire venir son fils à Honfleur. Elle se sait l’objet d’un amour sans réserve, même si dans cette affection ressort une part d’égoïsme « féroce » du poète qui la veut en bonne santé, qui l’exhorte à vivre longtemps pour lui : « Je suis le seul objet qui te fasse vivre ». Il se persuade que sa mère a besoin de lui comme il a besoin d’elle. Caroline pense avoir assez d’empire sur lui pour qu’il renonce à ses dépenses incompréhensibles, à son errance exténuante. Entre deux demandes d’argent, entre deux aveux effarants sur son moral, sa santé ou sa malvie, son fils ne cesse d’assurer qu’elle seule incarne une perspective de bonheur, qu’elle seule le sauverait du désespoir, de la déchéance[17].

Comment Mme Aupick réagit-elle à l’expression de la tendresse filiale ? S’est-elle habituée à ces manifestations passionnées auxquelles elle ne porte plus guère attention ? Elle se plaint parfois que Charles ne lui écrive pas assez souvent, ou pas assez longuement, ou froidement, ou en colère. Quand il est laconique ou quand les phrases aimantes manquent. Il s’est résolu à « tout lui dire » : elle est sa confidente et sa lectrice absolue. Elle aime rapporter à ses correspondants (à Ancelle) les marques d’affection de son fils, divulguer ses pensées intimes. Mais une mère peut-elle tout entendre ? Tout supporter de ses affres, vertiges et difficultés ? Dans cette tension constante entre eux, Caroline, trop préoccupée par l’argent gaspillé et réclamé, par l’indignité qui ternit cette vie de bohème, semble douter de la sincérité de cette affection et accorder peu d’attention à ce fils qui la déçoit et ne change pas « sa nature ».

Charles effectue quelques courts séjours à Honfleur en 1858, 1859. Son installation est toujours différée.

Dans une lettre douloureuse et tendre du 6 mai 1861, Baudelaire adresse à Mme Aupick une longue et bouleversante confession[18]. Il supplie sa mère de venir le retrouver car elle seule peut lui donner aide et réconfort.

Honfleur berce la nostalgie d’un paradis perdu – sans retour. Par delà la douceur d’une mère, Caroline incarne la sécurité du foyer, la consolation de la douleur, la maison qui le hante, lui, qui de logis en logis fuit les huissiers et la misère. « Aller à Honfleur », là, la maison-joujou est comme ce jouet convoité et inatteignable de son enfance. Honfleur où les amis de Mme Aupick accusent, rejettent celui qu’il n’est plus. L’homme a changé. La vie et son amour pour Jeanne lui ont révélé la compassion[19].

Tant d’affaires le retiennent à Paris. Charles annonce et ajourne ses venues. Il part à Bruxelles (1863, 1864). Après un voyage éclair à Honfleur en juillet 1865 pour demander à sa mère de le tirer d’une situation désastreuse envers ses éditeurs, il retourne à Bruxelles. Sa santé et ses facultés déclinent. Sa mère lui manque : « C’est toi qui occupes ma pensée, toujours, toute la journée » lui écrit-il le 3 novembre 1865.

En février 1866, un premier ictus hémiplégique laisse Baudelaire aphasique. En mars, il caresse toujours le rêve de s’installer à Honfleur.

En avril, Caroline Aupick accourt à Bruxelles : Charles, à 45 ans, ne peut ni parler, ni lire, ni travailler, ni marcher seul. Faut-il l’amener à Honfleur ? dans une maison de santé ? L’éditeur des Fleurs du Mal, Poulet-Malassis, la juge inapte à la tâche : Mme Aupick ne comprend pas son fils. A 72 ans, bavarde, pétulante, elle marche avec difficulté ; ses lettres à Ancelle montrent-elles un optimisme exagéré ou son incapacité d’évaluer la gravité de la situation ? Mme Aupick irrite le malade dont les réactions sont violentes à son égard : il faut l’éloigner. Elle, se pense indispensable à son fils en « état de petit enfant ». L’exaltation de se sentir utile et d’exercer à loisir son sacerdoce maternel révèle sa possessivité et ce grand dévouement qui lui procure le sentiment du devoir accompli « qui met de l’intérêt dans la vie » éclaire sa part d’égoïsme. « Les Ancelle n’y virent certainement que l’expression d’une affection touchante », abnégation inséparable de la notion de mère[20].

L’état de Charles lui apporte «le contentement de posséder à nouveau un fils qui lui avait échappé depuis la fin de l’adolescence, un fils qui s’était dressé contre sa famille et son milieu, qui avait mené une vie incompréhensible, déshonorante, un fils qui, loin de se créer une situation, avait paru vivre dans l’oisiveté, produisant quelques œuvres peu rentables, devant, à un procès dégradant, une douteuse notoriété, un fils criblé de dettes et, malgré le rempart du conseil judiciaire, ne cessant d’en contracter de nouvelles, un fils qui l’importunait, depuis plus de vingt ans, d’épuisantes demandes d’argent, un fils dont, les dix dernières années de sa vie, le Gral Aupick n’avait plus voulu entendre parler, un fils qui, rejeté par toute la société honorable, avait poussé le désordre jusqu’à la misère. Charles ne lui avait procuré aucune des satisfactions qu’elle s’estimait en droit de recevoir. Le voici redevenu comme un petit enfant, docile, inoffensif, malgré ses crises de colère, et complètement dépendant. Obscure, inconsciente revanche. Avec cet homme prématurément vieilli, elle pourra retrouver les gestes, les intonations de la mère qu’elle avait été …[21]».

Un an plus tard, dans la maison de santé du Dr Duval près de l’Etoile, elle tente de faire parler Baudelaire mais leur tête à tête est devenu pénible. Au début pourtant, ces entretiens « n’étaient pas sans charme pour moi ; je l’amusais en l’exerçant à parler, à répéter quelques mots après moi. Quand il disait bien, j’applaudissais, quand il disait mal, j’imitais son baragouin, ce qui le faisaient rire.[22]»

Le 4 juillet 1866, le Dr Duval recommande des visites d’amis mais prie Mme Aupick de rentrer à Honfleur. Les derniers mois, elle est au chevet du malade à Paris. Deux fois veuve, Caroline enterre son fils, décédé le 31 août 1867.

Mère et fils

Deux mondes antipodiques que la bourgeoisie conservatrice de Mme Aupick et la bohème parisienne débraillée et infortunée : d’un côté gain et réussite, honorabilité et moralisation de l’argent, gage de sécurité, de l’autre, la haine de ces valeurs-là et de la mère engendrant culpabilisation et détestation morale. Baudelaire rejette une société qui le rejette. Sa révolte métaphysique, sa critique de la modernité, il les mène en esthète et en dandy, et non en révolté ou en révolutionnaire. Dans la solitude du génie, le poète banni mène le combat de la poésie. En lui luttent les extrêmes ; sa plume encense, béatifie, idolâtre ou déteste. Maintenant l’ambiguïté de sa position, Baudelaire a besoin de ce et ceux qu’il attaque, qu’il malmène, ceux qu’il exècre justifient cette haine.

Ch. Baudelaire ne s’aime pas lui-même : son masochisme moral va avec un terrible orgueil qui le tient malgré les tourments qui alimentent sa subjectivité de victime coupable, passif et agressif. Le mal le ronge poussant son choix pour l’envers du « bien », et selon Yves Bonnefoy, celui de la mort. Continent noir, zone d’oubli, d’ombres revenantes, d’incertitudes, d’où Baudelaire ne peut s’extirper car l’explication, l’élucidation n’a pas lieu. La plaie redouble la béance précoce.

En famille, le poète partage une conversation d’esthètes ou un tête à tête silencieux que remplit son imagination « morbide ». Les appels à la mère recouvrent aussi la demande quant à sa poésie, aux questions que ses poèmes lui adressent, mais c’est en vain qu’il convoque un nous. Il exprime une volonté de vérité contre le solipsisme, les fantasmes, il désire élucider malentendus et non-dits, soupçons et doutes, imaginaire et idées déformées, qu’il tourne et ressasse seul, qu’il écrit mais par le détour poétique pour « ne pas prostituer les histoires de famille ». Charles l’appelle à éclairer le passé, à redresser la mémoire, à convertir ensemble ce passif encombrant, ces trous et ces oublis. Effacer, pardonner (Jeanne est meilleure qui sût pardonner), acquitter leurs dettes. Entend-elle ? lit-elle ? comprend-elle ?[23]. Mme Aupick applaudit aux efforts de son fils, elle aime le savoir studieux, au travail, même si « occupé à des « plans d’ouvrages » il aspire à une gloire impossible. Si écrire est tout pour Baudelaire, pour c’est un pis aller pour elle : « Méconnaissant cet absolu, Caroline méconnaît l’âme même de son fils.[24] ».

Ses demandes sont de longues preuves où le poète s’accuse et accuse sa mère, où il met son cœur à nu et dit sa déréliction. Veut-il inquiéter sa mère ? S’il se sent responsable (envers ses disparus) le fils ingrat en oublie la présence de ceux qui ont veillé et veillent sur lui et dont il se plaint. Or il ne se sent pas coupable de la vie qu’il mène. Réclamant sans cesse de l’aide le fils demande de l’amour, de la force vitale, de la santé, du sens pour vivre. Dans cette douleur qui l’aveugle, Baudelaire ne voit pas la mère réelle. Entre elle et l’idée de mère, celle idéale à laquelle il rêve, il y a un hiatus qui nourrit son ambivalence, ses attachements négatifs. Il se fourvoie en aimant la mère (insuffisante, froide) et en détestant la femme (qui a des qualités). A la main fermée du capital, à la société étroite qui accapare et qui empêche, il oppose la main qui caresse, qui accueille, qui soigne qui s’ouvre et donne jouissance. Pris dans l’entropie d’un système dont il découvre les lois (modernité) à ses dépens, la poésie est pour lui l’élucidation qui le fait « accéder enfin au droit de s’estimer une expérience de vérité ».

Qui est donc sa mère ? Ressituant la servitude des femmes au XIXe siècle, l’historienne retrace la vie méconnue de Caroline Dufaÿs née dans le milieu des émigrés de la Révolution à Londres. A peine rentrées d’exil, l’enfant, à 7 ans, perd sa mère veuve ; elle sera recueillie par des amis fortunés. Le mariage et la maternité (seuls rôles que la bourgeoisie du temps concède aux femmes) vont offrir une destinée étonnante à Caroline, orpheline pauvre sauvée par une première union avec François Baudelaire, un ami de son tuteur, se hissant par la seconde, avec Jacques Aupick, à la position enviée de générale et d’ambassadrice. Le piètre destin promis à ces orphelins pauvres a été déjoué par l’ascension sociale due au courage et au mérite de l’un, au savoir-faire et aux qualités de sociabilité de l’autre. D’une enfance aux prises avec la dureté de la vie Caroline garde l’effroi du déclassement.

Caroline, que beaucoup trouvent charmante, a su réalisé ses ambitions sociales, autant que Charles met de la mauvaise volonté pour réussir à échouer, à perdre.

Le fils réprouve celle qui s’accroche aux « joujoux de la médiocrité », à ces faux-semblants que lui offre Aupick de briller dans le monde. Cette souffrance intime de Ch. Baudelaire s’étend à la société : il s’oppose aux changements de son temps. Dans le Paris mutant, inadapté au monde moderne, rompant avec les valeurs de sa classe, il défend des valeurs spirituelles et la conception du génie de l’artiste. Baudelaire se dresse contre les démolisseurs de l’Empire. Coincé dans un monde industriel, utilitaire, matérialiste avec ses grands bouleversements et renversements, il se sent pris et malmené dans le siècle comme dans la foule, dans la grande ville, dans des liens qui le rendent assisté. Pour ce poète en « perte d’auréole » la poésie est un spiritualisme, une antinature, un art formel qui vise la juste expression de soi, de son émotion devant la poésie du monde. L’art, la poésie révèlent l’expérience esthétique, l’authenticité d’une « âme ». Dans la tension dialectique du réel, les « ennemis » se mêlent. Déchiré par les extrêmes, l’oxymore traduit sa lutte intestine des contraires. Baudelaire désire le métissage et y résiste. Il reste figé dans la relation duelle, manichéenne. Opposé idéologiquement aux systèmes autoritaires, aux dogmes enfermant, il lui faut revoir les hiérarchies, le convenu, la redistribution, lever les erreurs et les illusions. Le poète doit devenir la conscience de cette complexité : quotidien et poésie, expérience intérieure et transcendance, élévation et chute. Sa solitude est communion. Le formalisme de l’écriture est lié à la recherche du sens, d’un savoir (discursif) issu d’un long processus d’anamnèse. La magie du verbe poétique opère la transfiguration du réel, du quotidien et des êtres. Déchiré au nom d’un bon combat, Baudelaire veut dissiper ce qui dissipe, le moi, sa force, son énergie, et sape la confiance. Sa pensée travaille dans la douleur. Mais le ressassement, le spleen, le va-et-vient l’usent en pure perte (l’archaïque enracine l’œuvre dans le sentiment de la faute, de la chute). A Paris, Baudelaire vit l’abjection de l’accusation : intrusion du social, du judiciaire, de la loi dans la vie privée, procès des Fleurs du mal, poursuites d’huissiers, insécurité. Seul, dans la multitude, Ch. Baudelaire mène un éternel procès : contre la mère, Aupick, la bourgeoisie, l’argent, les femmes, le spleen. Il clame aussi son hostilité envers les poètes, les hommes politiques, les personnalités. Ainsi ce révolté, ce séditieux, qui craint les déshérités qu’il côtoie, se marginalise.

Ses textes véhiculent le destin du poète. La magie de l’écriture ne transmute pas sa vie. Cette vie (marâtre) le mène à l’enlisement, vers la paralysie et l’aphasie.

Ch. Baudelaire demeure impénétrable à sa mère et aux siens. Blessé dans son amour propre, trahi par sa mère, dépressif, entre spleen et idéal, il côtoie l’effondrement : comment arriver à espérer en ce monde trompeur, hypocrite, vénal, où les victimes sont coupables ? Comment croire, qui croire ? Malgré tout, la Mère, apparaît comme celle à qui l’on peut tout confier.

Ainsi s’entretient la relation complexe mère-fils. Dans ces rapports étroits, dans le courrier privé, la poésie est peu présente. Indigne, prodigue, terrible, aimant. Les questions matérielles, le pouvoir de l’argent maléficié par le poète, sont au centre de leurs échanges. Pour Mme Aupick il s’agit de préserver les avoirs de celui qui, pense-t-elle, lui survivra. Piquante par ses reproches, crispante par sa morale, Caroline apparaît petite bourgeoise vétilleuse. Bien qu’objectif, le regard de la biographe se déplace : sa considération du point de vue maternel passe peu à peu par un transfert bien conduit du côté du fils.

La mère posthume

Quels furent les goûts artistiques et littéraires de Caroline Aupick ? Comment a-t-elle reçu l’œuvre de Charles ? Peu d’indices abordent son rapport à l’œuvre dont elle devient l’ayant droit. Nous sentons la déception du poète qui au début lui confie tout avant de s’apercevoir qu’elle ne partage pas ses goûts et ses rejets. Il s’abstient dès lors et de lui plaire et de lui adresser certains textes. Elle n’entend que la plainte continue, ne voit que l’ombre. Son fils reste opaque, méconnu, incompris. Si elle reconnaît l’originalité et son talent d’auteur qu’elle appelle « facilité », cela ne suffit pas à racheter sa conduite[25]. Caroline le voit par le regard des autres, de ceux qu’il scandalise et offense. Après sa mort, elle découvre l’admiration portée au poète par ses amis : le milieu d’artistes et d’hommes de lettres laudatifs qui amorcent sa gloire posthume grandissante.

Survivant à son fils, la veuve du général-sénateur accède à un rôle nouveau : elle devient la mère d’un poète reconnu ! Mme Baudelaire en tire orgueil. Le génie du poëte éclate au jour : la notoriété de Charles surpasse celle d’Aupick ! Plus grand mort que vivant (Banville parle de génie[26]), Charles change de « nature » : il la replace « au pinacle » dans la bonne société. Ch. Baudelaire, inconsolé, sombre, pessimiste, réussit-il – par cette sorte de sacrifice et de rachat – à lui donner par un renversement de situation, de valeurs, cette place, cette gloire qu’il n’a pas connue ? Mère posthume, Caroline découvre avec fierté que son fils soit une « belle intelligence d’élite » : il la sort de la médiocrité ! Celle qui s’est aimée dans le regard de son fils, dans l’amour de ses maris, de ses admirateurs, bénéficiant de l’aura du poète disparu, jouit de la retombée narcissique.

Maternités

Incapable de rompre, Baudelaire a entretenu des liens haineux et litigieux où l’amour-haine est indissociable. Cette unité psychologique indéfectible l’a déchiré en l’empêchant de se séparer, de s’autonomiser. Dans cet état permanent de dépendance, il est demeuré fils jusqu’au bout d’une mère autrefois éperdument aimée.

Y a-t-il, enfin, rapport à la paternité dans l’œuvre, de l’œuvre ? La lumière diurne qui diffuse son ordre et sa clarté classique, le lyrisme et sa forme, dominent la noirceur des bas-fonds et du spleen. Se couchant et revenant, l’éclat du soleil insiste.

Catherine Delons relève dans une lettre du 1er janvier 1865, qu’après avoir listé les projets littéraires que Baudelaire espère mener à bien, ces mots : « Ce seront là les grands jours de la maternité »[27]. La biographe s’interrogeant, en réfère à Caroline, à la mère enfin satisfaite des travaux et publications de son fils, à leurs relations apaisées, aux dettes acquittées, aux jours tranquilles de l’arrière-saison à Honfleur[28].

Ces retrouvailles, outre « l’inventaire d’un passé », seraient aussi « une reconstruction, la recherche à deux d’un nouveau départ »[29]. L’œuvre publiée serait la récompense d’une vie. Mais il est trop tard.

Et si, selon nous, Baudelaire, listant ses travaux, s’attribuait à lui-même la maternité et ses fruits ? Pour Baudelaire, réconcilié, l’âge d’homme semble atteint. Si dans un renversement, le poète qui enfante l’œuvre-fille devenait la Mère rêvée, bonne, toujours chérie : « tendre cœur, soyez mère / même pour un ingrat, même pour un méchant / amante ou sœur » ? Nourrissant ses fleurs nouvelles engendrées dans les tensions (et ses amours) spirituelles, dans la douleur. Si l’œuvre-miroir le reflète, matrice, elle engendre le poète qui la faite. Le fils-créateur qui s’identifie à la parturiente créerait à l’égal du féminin. Fantasmatiquement, Charles serait la fille de Caroline capable de naître, de vivre, de donner naissance. Parmi les fantômes de la crypte, à côté du père, de la servante au grand cœur, il y a cette enfant, sa sœur, souvenant dans les limbes et les ailleurs de l’œuvre. Baudelaire sût-il seulement ce secret de Caroline ? – secret de famille du couple Aupick qui donna naissance, le 2 décembre 1828, à une fille qui n’a pas vécu, que Caroline attendait, à l’insu de Charles, à l’époque où ils habitaient la maison de Neuilly, où l’enfant s’éveillait aux sens.

L’œuvre de Baudelaire est-elle ce tombeau du père aimé, disparu ? Un travail de deuil pour les chers disparus négligés (où les tombes, les cendres, pour qui écrit « Mon âme est un tombeau » ? Où les traces d’une sœur innommée ?). Non il n’a rien oublié : c’est ce remuement qui assaille son cœur sensible, r’ouvre la plaie, le sol, l’ensemence. Ce sont ces passants en allé qui insistent sous sa plume, c’est leur passage, leur mémoire, que son encre ressuscite, leur présence échappée qu’elles rachètent. Est-ce dans cette coïncidence fatale de jamais et de trop tard que le poète rejoint l’âme sœur ?

Le soleil nourricier, contemple obliquement la vie quiète, turbulente, lumineuse, obscure. L’immortel soleil de l’œuvre.

Martine Monteau

Catherine Delons est I’auteur de Narcisse Ancelle, persécuteur ou protecteur de Baudelaire, préface de Claude Pichois, prix de la critique de l’Académie française en 2003. Elle a aussi collaboré au Dictionnaire Baudelaire de Claude Pichois et Jean-Paul Avice.

http://baudelaire.litteratura.com/

[1] Y. Bonnefoy, Op. cit., « Baudelaire et la tentation de l’oubli », p. 137-183. Citation p. 177.

[2] C. Delons, Narcisse Ancelle, persécuteur ou protecteur de Baudelaire, préf. de Claude Pichois, Le Lérot, 2003.

[3] C. Delons, p.15.

[4] Y. Bonnefoy, p. 142 sq.

[5] C. Delons, p. 24.

[6] C. Delons, p. 33. Lettre de J. Aupick à Alphonse Baudelaire, 19 avril 1841.

[7] C. Delons, p. 92-93. Sur Jeanne Duval, Y. Bonnefoy, p. 171, p. 177-180.

[8] C Delons, p. 89.

[9] C. Delons, p. 37.

[10] C. Delons, p. 38. Ch. Baudelaire, lettre à Mme Aupick (CPl, p. 113).

[11] C. Delons, p. 39. Ch. Baudelaire, lettre à Mme Aupick, [6 mai 1861].

[12] C. Delons, p. 40.

[13] C. Delons, p. 36.

[14] C. Delons, p. 40-42.

[15] C. Delons, p. 44.

[16] C Delons, p. 46.

[17] C. Delons, p. 25.

[18] C. Delons, p. 25.

[19] Y. Bonnefoy, p. 182, p. 171.

[20] C. Delons, p. 20-23.

[21] C. Delons, p. 23.

[22] Ibid. Mme Aupick, lettre à Félicité Baudelaire, (datée « ce mardi 17 »).

[23] Y. Bonnefoy, p. 155.

[24] C. Delons, p. 173.

[25] C. Delons, p. 172.

[26] Théodore de Banville, dans son discours funèbre, dans Paris, « L’Etendard », 4 septembre 1867. C. Delons, p. 187, note 1 p. 225.

[27] C. Delons, p. 208.

[28] C. Delons, p. 206.

[29] Y. Bonnefoy, p. 181.

http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100548530&fa=complements